물, 얼마나 마셔야 정상일까

|

에이치플러스 양지병원 가정의학과 유태호 과장은 20일 "수분 섭취는 가족력에 따라 위험한 경우도 있다"며 "김 씨의 경우 신부전증 가족력이 있기 때문에 전문의와 상담에 따라 수분섭취량을 조절해 나갈 필요가 있다"고 설명했다.

■신생아 90%, 노인되면 50%로 떨어져

3월 22일은 UN이 제정한 세계 물의 날이다. 세포, 근육, 혈액 등을 구성하는 물은 성인의 몸무게 70% 이상을 차지한다. 갓 태어난 신생아의 경우 90%였던 물이 성인이 되면 70%를 유지하다가 노인이 되면 50%까지 떨어진다. 체내 수분 함량이 노화의 정도를 보여주는 기준인 이유다.

일반적으로 하루 2L 가량의 물을 7~8번에 걸쳐 나눠 마심으로써 적절한 수분함량을 유지할 수 있다. 요즘처럼 미세먼지와 황사가 많은 시기에는 충분한 물섭취가 필수다. 체내 수분이 부족해지면 열이 나고 맥박이 빨라지며, 진땀이 나고 어지러움증이 나타난다. 만일 소변 색깔이 짙은 갈색을 띤다면 수분 부족이 원인일 수 있다.

에이치플러스 양지병원 김비로 과장은 "수분 함량이 정상 수준이면 체액은 중성과 약알카리 성을 유지한다. 체액이 산성 혹은 알카리성으로 쏠리게 되면 각종 대사 질환이 발생할 수 있기 때문에 주의를 기울이는 것이 좋다"고 조언했다.

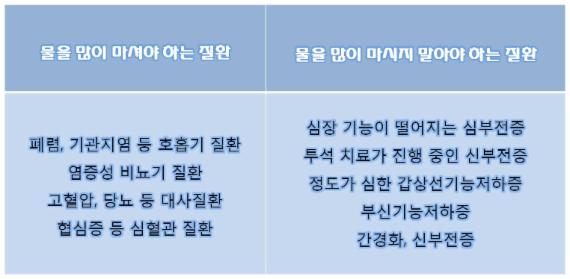

특히 질환을 앓고 있는 경우에는 수분섭취가 중요한 관리 항목이 된다. 폐렴이나 기관지염 등 호흡기질환은 물을 많이 자주 마셔야 한다. 물을 마심으로써 체내 온도의 항상성을 유지할 수 있고 염증 유발 물질을 체외로 배출하는 데에도 효과가 있다. 대사질환 환자의 경우 혈액을 맑고 깨끗하게 유지하기 위해 수분섭취가 필요하다. 당뇨병 환자도 수분 섭취에 신경을 쓰는 것이 좋다. 특히 노인 당뇨병 환자는 고혈당이 유지되고 있음에도 상태를 인식하지 못하는 경우가 종종 발생하므로 수분 섭취량과 소변량을 꼼꼼하게 관리해야 한다.

■질환자는 물 섭취 제한해야

그렇다고 모든 사람들이 무턱대고 많은 물을 항시 마셔야 하는 것은 아니다. 수분섭취로 인한 스트레스, 물 중독 현상이 발생할 수 있다. 땀을 흠뻑 흘린 후 짧은 시간 동안 많은 물을 마시면 나트륨이 적정량 이하로 떨어져 어지러움, 구토 등이 일고 심한 경우 전신무력감으로 이어진다. 물 중독 상태가 지속되면 뇌압이 상승해 뇌졸중 등을 유발할 수 있다.

질환 관리 때문에 오히려 물을 적게 마셔야 하는 경우도 있다. 심장 기능이 떨어지는 심부전증은 혈액순환이 원활하지 않아 하루 1L 이하로 수분섭취량이 제한된다. 체내의 수분을 제대로 배출하지 못하는 갑상선기능저하증이나 수분과 염분의 배출 기능이 저하되는 부신기능저하증도 수분섭취량을 조절함으로써 저나트륨증이나 전신부종을 예방해야 한다. 심부전, 만성 신부전, 간경화와 같이 수분 조절이 어려운 환자들은 주치의와 상의 후에 수분 섭취량을 정하는 것이 안전하다. 심부전 환자가 일반인의 수준으로 수분을 섭취하면 폐부종, 심부전이 악화될 수 있다.

유 과장은 "최근에는 노화나 질병에 수분섭취가 도움이 된다는 인식이 팽배해지면서 오히려 과도하게 수분을 섭취해 문제가 되는 경우가 있다"고 주의를 당부했다.

|

pompom@fnnews.com 정명진 의학전문기자

※ 저작권자 ⓒ 파이낸셜뉴스. 무단전재-재배포 금지