말을 위한 기도

이 해 인

주여

내가 지닌 언어의 나무에도

멀고 가까운 이웃들이 주고 간

크고 작은 말의 열매들이

주렁주렁 달려 있습니다.

둥근 것 모난 것

밝은 것 어두운 것

향기로운 것 반짝이는 것

그 주인의 얼굴은 잊었어도

말은 죽지 않고 살아서

나와 함께 머뭅니다.

살아 있는 동안 내가 할 말은

참 많은 것도 같고 적은 것도 같고

그러나 말이 없이는

단 하루도 살 수 없는 세상살이

매일매일

돌처럼 차고 단단한 결심을 해도

슬기로운 말의 주인 되기는

얼마나 어려운지

날마다 내가 말을 하고 살도록

허락하신 주여

하나의 말을 잘 탄생시키기 위하여

먼저 잘 침묵하는 지혜를 깨우치게 하소서

헤프지 않으며 풍부하고

경박하지 않으면서 유쾌하고

과장되지 않으면서 품위있는

한 마디의 말을 위해

때로는 진통 겪는 아픔의 순간을

이겨 내게 하소서.

참으로

아름다운 언어의 집을 짓기 위해

언제나 기도하는 마음으로

도道를 닦는 마음으로 말을 하게 하소서

언제나 진실하고

언제나 때에 맞고

언제나 책임있는 말을

갈고 닦게 하소서

(-<말을 위한 기도> 일부)

※ 연 구분이 원문과 다를 수 있음

아름다운 언어의 길, 수도자로써의 고뇌

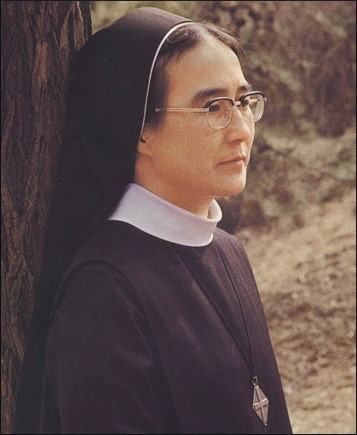

이해인을 떠올리면 반드시 연상되는 용어가 ‘수녀’와 ‘시인’이라는 단어이다. 그는 1945년 강원도 양구 출생으로, 필리핀 세인트루이스대학 영문과 및 서강대 대학원 종교학과를 졸업했다. 그의 이와 같은 일상적인 이력보다는 수녀라는 수도자로서의 삶과 시인이라는 측면에서의 문학적 이미지로써 다가오는 것은 이 두 용어가 그의 삶이자 정신세계의 양대 축을 이루고 있기 때문이다. 그만큼 이 용어는 불가분의 관계에 놓여 있는 것이다.

그는 1970년 《소년》에 <하늘>을 발표하며 등단한 이래 한국의 독자들에게 많은 정신적 자양분을 제공하고 있다. 특히 1980년대 서슬 퍼런 신군부 정권하에서 수많은 학생과 시민이 민주화를 외치며 거리로 나설 때 그가 제공하는 서정성은 한 시대와 젊은 영혼의 갈급함을 적셔주기에 충분했다. 그는 『내 혼의 불을 놓아』(1979)를 비롯하여 특히 당시 독자에게 익숙한 『민들레의 영토』(1981) 외에도 여러 권의 시집을 상재하여 한국 문단의 한 영역, 특히 종교시인으로서의 확고한 지위를 확보하고 있다.

지난해 칠순과 올리베따노 성 베네딕도 수녀회 입회 50주년을 맞은 이해인 수녀는 신작 시를 묶어 『필 때도 질 때도 동백꽃처럼』을 펴낼 정도로 최근까지 지칠 줄 모르고 창작에 몰두하고 있다.

위의 인용시는 지면상 전문을 게재한 것은 아니다. 그러나 다루고자 하는 주제와 창작시도가 남다른데, 우선 시적 대상으로 삼고 있는 것이 일상적인 언어 즉, 사용하는 말이다. 일상적인 말은 시간과 공간의 제약을 받고 있다. 시공간적인 제한을 받고 있는 언어는 정해진 시간과 장소에서만이 가능하다. 그러나 시인은 그와 같은 일상적인 언어에 관해 시간과 공간을 부여한다. 거기에 나무라는 문학적인 비유를 통해 좀 더 이미지로써 구체화하고 있다. 시간과 공간의 제약을 걷어내고 독자에게 언어라는 이미지를 제시하는 것이다. 실로 뛰어난 문학적 상상력이 아닐 수 없다.

우선 일상적인 언어 즉, 말을 나무에 비유하면서 거기에 달린 열매를 제시함으로써 좀 더 문학적 형상화에 한 발 다가서고 있다. 그동안 시적화자가 의도적이든 의도적이 아니든 내뱉은 말들은 언어라는 나무에 열매로서 달려있다. 그 모양도 ‘둥근 것 모난 것’ 등 여러 가지다. 거기에 ‘향기로운 것 반짝이는 것’이란 후각과 시각까지 확보한다. 언어는 여기서 끝나지 않는다. 심지어 시적화자를 떠난 언어는 한 생명체로서 존재한다. 발화된 ‘주인의 얼굴은 잊었지만’ 어디선가 함께 공존하는 것이다. 시적화자가 무심결에 내뱉은 그 언어들은 어디선가 시적화자의 분신으로 존재한다. 그 분신들이 존재한다는 상상만으로도 독자들에게 소름을 돋게 한다. 결국 그만큼 자신을 향한 반성과 절제를 요구하고 있는 것이다. “돌처럼 차고 단단한 결심을 해도/ 슬기로운 말의 주인 되기는/ 얼마나 어려운지”라며 자신을 향한 결박을 늦추지 않는다. 이는 그의 시정신이 그의 일상적 삶이기도 한 수도자로서의 삶과 일치한다는 것을 보여주고 있다.

그의 시정신은 결국 그의 삶이자 일상인 기도에 가 닿는다. “날마다 내가 말을 하고 살도록/ 허락하신 주여/ 하나의 말을 잘 탄생시키기 위하여/ 먼저 잘 침묵하는 지혜를 깨우치게 하소서”와 나아가 “한 마디의 말을 위해/때로는 진통 겪는 아품의 순간을/ 이겨 내게 하소서.”라는 구절을 통해 알 수 있듯이, 그가 하는 일상적인 언어 즉, 말은 하나의 새생명이자 혹은 분신을 탄생시키는 과정으로 출산의 고통을 수반하게 된다. 이를 위해 시적화자는 무한한 ‘침묵의 지혜’를 간구하게 된다. 결국 그의 일상적인 말이자 언어는 점 더 진전된 그의 문학작품인 시이자 그의 시정신으로 변주되는데, 이는 그의 일상이자 고뇌의 수도자의 길을 수반하게 되는 것이다.

그의 이와 같은 언어는 나무에서 그치지 않고 ‘아름다운 언어의 집’으로까지 확장된다. 그리하여 그 안에서 끝임 없이 ‘도를 닦는 마음으로’ 생활할 수 있기를 간구한다.

결국 이 작품은 언어이자 말이기도 한 시를 창작하는 어려움은 수도자만큼이나 힘든 노정임을 형상화한 작품임을 알 수 있다. 이길연(시인, 문학평론가)

[출처] 이해인의 '말을 위한 기도'-아름다운 언어의 길, 수도자로써의 고뇌|작성자 화평

가수 이승환 또 김무성 향해 돌직구, “아버지가...”

가수 이승환 또 김무성 향해 돌직구, “아버지가...”

의료선교 사명 되짚은 ‘SDA 의사회 패밀리 페스티벌’ - 이상구 박...

의료선교 사명 되짚은 ‘SDA 의사회 패밀리 페스티벌’ - 이상구 박...